2020年10月27日

Posted by {^L^} at

2020年10月27日08:00 Comment(0)

手打ちうどん三嶋

手打ちうどん三嶋

今日も、しっぽくの旅に出ています。たちばな屋のしっぽくの状況を偵察に国分寺へ行ったので、本家の三嶋にも寄ってみました。

詳細は書きませんが、有名なたちばな屋のしっぽくのルーツは三嶋に有ると言われています。

到着時はお遍路タクシーが並び、店内が白衣のお遍路さんで一杯だったので、少し待って入店。おかげで撮り鉄も楽しめました。笑

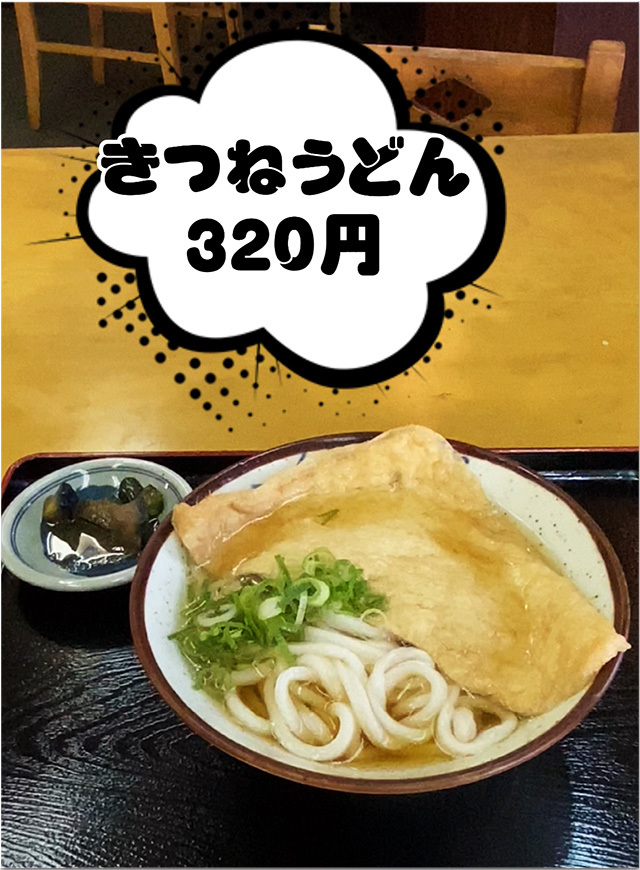

しっぽくを頼んでみると、12月からで、今は出来ないとのこと。涙 それではきつねうどんを食べましょう。・゚・。・゚・。・♪

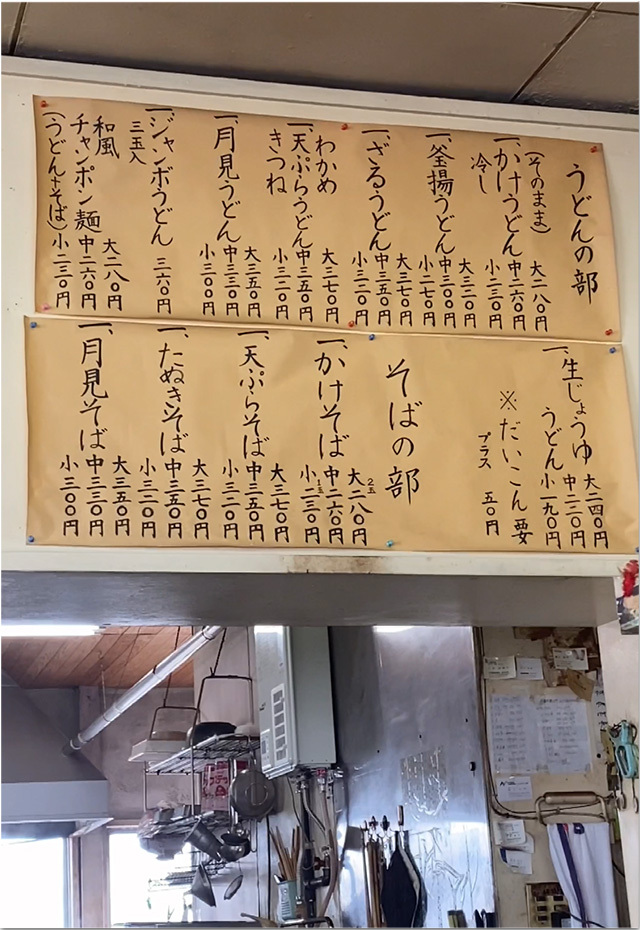

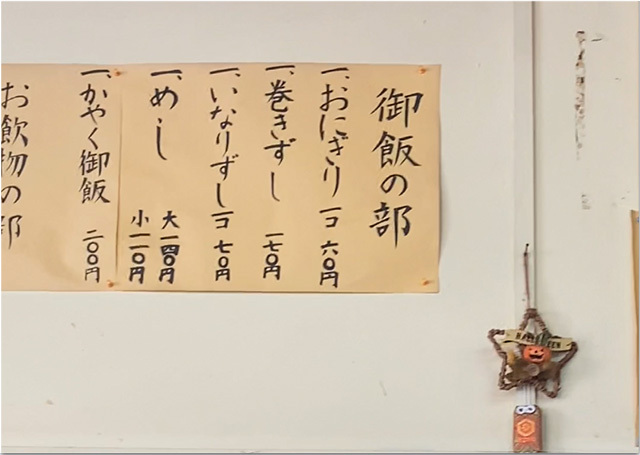

三嶋は玉が累進しても価格があまり上がらない珍しい料金体系です。小と中が30円、中と大が20円程度しか変りません。おにぎりも安いですねっ!

もう長いこと来てなかったんですが、システムに変わりはなく、時が止まったような一時です。 恐らくお店が始まった30年前もこんな感じ?\(^^;)

それでも、うどんはもっちり喉に優しい細麺です。ずずずずずっとすすると喉が喜んでるのが分かります。この一体感は、出汁とうどんがシンクロしてないと出ませんね。

昔風というか田舎のうどん出汁なんですが、うどんとの相性はバッチリです。思わず明日また食べたくなるような親しみのあるうどんです。

一福とがもうの中間にあって、去年までは、たちばな屋もすぐ近くと関所が多くすっかりご無沙汰ですが、近くの府中山下とハシゴすると、剛柔両方のうどんが食べれて、なかなかこの辺りはレベル高いですねっ!

手打ち麺や大島のしっぽくが始まったので、そろそろ、のぶやの田舎も始まってるかな?と覗いてみたんですが、29日からでした。アイシャルリターン。笑

今日の父母ヶ浜は昨日とまったく同じ展開で夕日は綺麗だったんですが、あまり焼けませんでした。でも昨日よりは干潟が多くてなんとかウユニの写真は撮れる潮順でした。

コロナのお時間です。

色んなチャンネルでコロナの反省会というか、中締めと言った総括が行なわれてます。

その日の新型コロナ感染者数に「一喜一憂しないのは無理」

では、何に注目すべき?専門家に聞きました

出典:Yahooニュース

https://www.buzzfeed.com/jp/yutochiba/covid-19-index?origin=shp

--------------------------------------------------------------------

新型コロナウイルス感染症の第2波が全国で下降傾向にあるが、冬にかけて再び感染が拡大することが懸念されている。

そのような中、BuzzFeed Newsでは新型コロナに関する様々な指標を改めて整理する。

報道の中でフォーカスされることが多いのはその日、検査で陽性と確認された感染者数の速報値だ。だが、発症から診断までのタイムラグも存在しているため、こうした速報値だけでは実際の感染状況は見えてこない。

では、どのような指標に注目していく必要があるのだろうか。

感染者数の速報値も2種類。なぜ、発症日別データが重要?

感染者数にも報告日別、発症日別の2種類が存在する。

基本的に報道の中で大きく取り上げられているのは、検査で陽性と確認された日に各自治体へ報告される報告日別感染者数だ。

「実効再生産数」でわかること

今日の実効再生産数は:

全国の実効再生産数 1.05

東京都の実効再生産数 0.89

感染者数の速報値と同様にメディアを賑わせたのは「実効再生産数」という指標だ。

これは1人の人が何人に感染させているのかを示す指標で、1を下回ることで感染が下火になっていると判断することができる。

この「実効再生産数」は緊急事態宣言発出と解除のタイミングについて理解をする上で鍵を握る。

東京都の実効再生産数は緊急事態宣言の前から、小池都知事の「ロックダウン」「オーバーシュート(感染爆発)」発言を受けて下降傾向にあったことがわかっている。

そのため、「緊急事態宣言は本当に必要だったのか?」という言説が、緊急事態宣言解除後に一部で広がった。

だが、5月30日の専門家会議(当時)後の会見でクラスター対策班の西浦博教授は「3月25日から実効再生産数は下がっているが、1は超えている状況が続いていた」と語り、「25日の対策で良いかと言われたら、十分ではないと答えます。1を超えているので」と言う。

「繁華街を含めた休業要請が出された後に、1を下回りました」

西浦教授はデータ分析をもとに、緊急事態宣言が感染拡大を食い止める上で効果を発揮したとの認識を示している。

8月7日には第5回目の専門家分科会で感染状況を判断する上での6つの指標が発表されている。

(1)病床の逼迫具合

(2)療養者数(自宅療養者 / 宿泊療養者 / 入院者の合計)

(3)PCR陽性率

(4)新規報告数

(5)直近1週間と先週1週間の比較

(6)感染経路不明割合

全国の感染状況は6つの指標に基づき、ステージ1からステージ4まで4段階に位置付けられる。ステージ2が感染漸増段階。ステージ3が感染拡大段階。ステージ4が感染爆発段階だ。

「指標に届かないかどうかを見ているだけではダメ」

「感染が拡大し、感染者が指数関数的に増加すると想定病床数が確保されていても、簡単に超えてくる。ですので、指標に届かないかどうかを見ているだけではダメで感染者をいかに増やさないかが重要となります」

「東京のような都市部の場合、他地域に比べ病床数を状況に合わせて増やすことができます。ですが、地方部の場合、大きなクラスターが発生するだけで病床が埋まってしまうことがある。実際に第1波の際には福井県で一時感染者が100人を超え、他の県への広域搬送などを行って対処したことも確認されています」

同じ感染者数でも地域によって与えるインパクトは異なる。

一喜一憂しないのは無理?

多くの人がその日確認された感染者数の速報値に一喜一憂してしまう。だが、これを避けることは「無理でしょう」と脇田所長は言う。

「毎日の感染者数に一喜一憂しないというのは無理でしょう。僕ら、専門家もそのように日々の報告日別感染者数を見ているのも事実です。今日はちょっと増えたなと思えば心配になります」

その上で、一喜一憂するのを避けたければ、発症日別に算出される感染者数を確認するほかないとした。

また、7日間の感染者数の平均値を出した数値を見ることも1つの手段だ。

感染状況を的確に把握するには、複数指標に目を配る必要が…

感染拡大が続いている局面では、「実効再生産数」にも注目した上で、医療提供体制がどれだけ逼迫してるのかを用意されている病床がどれだけ使用されているのかから注視する必要がある。

特に都市部では医療提供体制が逼迫しているかどうかが重視される。

・新規感染者数

・7日間の感染者数の平均値

・実効再生産数

・医療提供体制の逼迫状況

新規感染者数や7日間の感染者数の平均値、医療提供体制の状況は各都道府県がモニタリングし、随時報告している。また、実効再生産数については専門家分科会等で報告されている。

感染状況を的確に把握するためには、こうした指標を踏まえることが有効だ。

--------------------------------------------------------------------

8割おじさんが胸を張って「3月25日から実効再生産数は下がっているが、1は超えている状況が続いていた」と主張するのには驚きました。

実効再生産数が3とか4で、40万人が死亡するというならまだ分かりますが、1・3や1・5ぐらいで40万人が死亡しますか?

そもそもこの人の衝突理論が根本的に間違っていたハズなのに、その検証はしないようです。 まあ菅首相の執念深そうな目をみると、コロナ収束後には総括があるのも知れません。

三嶋 (みしま)

住所: 香川県高松市国分寺町国分953-1

電話 087-874-0129

営業日 日曜日定休

営業時間 9:00--16:00